LBS、ハーバード、ペンシルバニア、スタンフォードなどのトップスクールと比べた時のINSEAD MBAの特徴は大きく3つあると言われています。

1. 70カ国以上から学生が集う多様性(上位5つの国籍を足しても全体の36%未満で、人種的マジョリティがいない)

2. 1年間のインテンシブMBAコース(はじめの4カ月でMBA12科目の基礎をスピード学習)

3. 1年間の間にフランス、シンガポール、アメリカの複数キャンパスで学べる(事実、70%の学生がキャンパスを移動 2009年のINSEAD内部統計)

記事の最後に、INSEAD MBAに通う/通った人たちのブログをいくつか紹介しています。

INSEAD MBAコースの詳しい特徴については、そちらをご参照ください。

◆ キャンパス訪問日 2011.2.24(木)

◆ INSEAD シンガポールの立地とアクセス

大きな地図で見る

MRTのBuona Vistaから徒歩10分程度。駅前のバスで、一つか二つ先の降車場で降りても良い。

◆ INSEAD Singaporeのキャンパス風景

◆ INSEAD Singaporeのキャンパス風景

|

| Buona Vista駅から歩いて行くと、INSEADの文字が左手に見えてきます。 |

|

| この標識が見えたところを左に曲がると、 |

|

| INSEADキャンパスの入口です |

|

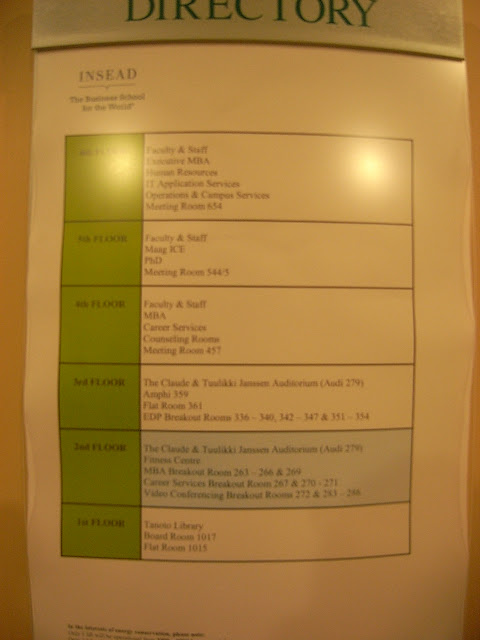

| INSEADは6階建ての建物でした。 |

|

| 各フロアに教室や自習スペース、カウンセリングルームなどがあります |

|

| 1階に、TANOTO LIBRARYという図書室があります |

|

| 受付エントランス前の広場。開放的な空間。 |

|

| 2階にむけて広がる高い天井。こちらも開放的 |

|

| カフェ |

|

| カフェから食堂までの通路 |

|

| ランチタイム @ 食堂 |

|

| 食堂のメニュー |

|

| ビュッフェスタイル |

|

| 中庭のカフェ。ランチタイムに、バーベキューやってました。 |

|

| INSEADといえば、2005年に日本でもベストセラーになったW.チャン・キム教授の ブルーオーシャン戦略が有名ですね。 今ではブルーオーシャンストラテジー(BOS)の研究機関などもあるようです。 |

|

| 3階か4階にあった中庭スペース |

|

| 中庭スペースから見たキャンパス風景。 |

|

| 緑が多いです |

|

| トイレはこんな感じ |

|

| 残念ながら、ウォシュレットはないです |

|

| 各フロアにソファが設置されてました |

|

| 図書館で学習する人々 |

|

| 図書館で学習する人々その2 |

|

| 南国を感じさせる中庭が多いです |

|

| 中庭で談笑する人々。少しずつ集まって、いつのまにか大人数になっていた。皆、仲が良さそう。 |

|

| もう一度、INSEAD校舎の正面を撮影。 |

◆ 実際にINSEAD Asiaキャンパスを訪問してみて感じたこと

1. 見た目による人種的バラエティは大きくない。

70カ国以上から学生が集うと聞いていたので、どれだけバラエティに富んでいるのだろうかと期待して行ったが、一見すると白人はみな同じ国の人に見えやすく、思ったほど多様性を感じることはできなかった。白人7割、インド2割、他1割という印象だった。

INSEADが発行しているMBA Graduates 2009によると国別の出身者割合は、

- アジアパシフィック 27%

- 中東欧 7%

- 南米 6%

- 中東アフリカ 10%

- 北アフリカ 13%

- 北欧 1%

- 南欧 12%

- 西欧 24%

とのことで、やはりかなり多様性はあるようだ。(n = 932)

2. 国籍を超えた交流は比較的活発。

ちょうどランチタイムに訪問したため、食堂で学生同士が談笑する様子などが見られた。授業でのグループが同じなのか、一つのテーブルに白人もインド人も中華系の人も一緒に座って、話しながら食事をしていた。共通語はもちろん英語。

シンガポール国立大学(NUS)やシンガポール経営大学(SMU)では、中華系は中華系、インド系はインド系で集まる傾向があったので、INSEADは国籍を超えた交流が活発そうで良いなと思った。

もちろん、学部とグローバルMBAでは交流に対する学生の動機づけ、多様性への許容度、大人としてのインターフェースの発達度が異なる点を考慮すべきだけど。

3. キャンパスがリゾート的。キャンパス内の食堂もクオリティ高し。

中庭に南国風の庭があり、建物内のソファや階段もリゾートホテルのようだった。食堂もシンガポールの大学で見られるような、安くてバリエーション豊かなフードコートではなく、リゾートホテル式のビュッフェスタイルだった。フードコートはシンガポールのどこにでもあるので、キャンパスで毎日食べるランチはこういうスタイルの方が全体としてバランスの良い食生活が送れそうだと思った。

4. 年齢層がMBAのなかでは比較的高い。(Average 29 years)

欧米の人が日本人やアジア系よりも年上に見えるということもあるが、学生の年齢層が比較的高く感じた。実際、他のMBAトップスクールは平均年齢が26歳と言われているが、INSEADは29歳とのことだ。

INSEADが発行しているMBA Graduates 2009によると、MBA Graduatesの年齢分布は

- < 26 years 6%

- 26 - 28 years 41%

- 29 - 31 years 38%

- > 31 years 15%

とされている。(n = 932)

1年間のインテンシブで多くの科目を詰め込むのは大変だと思うけど、住みやすい場所で、素敵な仲間と学べるのは良いなと思いました。ただ私費留学で行く場合、900万円超のコストとその間の給与収入がないことを考えると・・・覚悟がいりますね。

INSEAD MBA Fees & Expenses

http://mba.insead.edu/financing/fees.cfm

└ 授業料 : 63000ユーロ(約635万円)

└ 教材など:4400ユーロ(約50万円)

└ 10カ月の生活費他:19250ユーロ(約220万円)

└ 計:79650ユーロ(約900万円)

* バートナーがいる場合は、生活費に+25%。

最後に、INSEAD MBAに通う/通った人たちのブログをいくつか紹介しておきます。

INSIDE INSEAD (SINCE 2010)

http://insideinseadjp.blogspot.com/

日本人のMBA学生有志が運営する非公式のブログです。

INSEADは本ブログに責任を負うものではありません。

ご質問・ご相談・キャンパスビジットのご要望などありましたら、insideinsead.jp@gmail.comまでご連絡下さい。

世界級ライフスタイルのつくり方

http://www.ladolcevita.jp/blog/global/

仕事も家庭も世界が舞台! カナダ→フランス→ロシアと流れてきた後、シンガポールで束の間のトロピカル生活。 現在はロンドンでオーストラリア人の夫と産まれたばかりの息子と共に世界級な人生を築こうと奮闘中!

夢、モラトリアム、時々おとな@INSEAD

http://yumemora.blog54.fc2.com/

夢とモラトリアムとオトナな世界をうろうろしながらINSEADで羽根を伸ばし中。 フィーリングで生きてます。Twitter: @tomokolea

INSEAD(MBA)留学記 2007-2008

http://blog.livedoor.jp/emahanaw/

31歳にして8年前から夢見ていた世界のMBA校INSEAD(シンガポールとフランスにキャンパスがある1年制MBA)に進学することになりました。 ①MBA受験、②進学準備、③シンガポール滞在、④フランス滞在、⑤卒業の順でMBA挑戦の四苦八苦を記していきたいと思います。

ほぼ日 INSEAD Blog

http://js-insead.blogspot.com/

2010年1月から一年間、INSEADというBusiness School(France)でMBA留学をすることになりました。気ばって難しいことは書かず(書けない)、継続は力なり、をモットーに日頃の出来事をつらつら綴っていきたいと思います

INSEAD MBA 留学日記

http://inseadmba.exblog.jp/

パリ郊外フォンテーヌブローのビジネススクールINSEADでのMBA留学生活の備忘録ブログ日記

by Insead_2009

MBA受験記 ⇒ Go to Fonty

http://blog.livedoor.jp/balancingmickey/

MBA受験中の苦労とINSEAD(Class of July 2008)での生活を綴ったブログです。早いものでP1が終了。ただいまP2です。

Hacci's Blog at INSEAD MBA

http://haccinsead.exblog.jp/

「MBAって何?」という世界から元MR(28歳)が国際ビジネスへの門出を目指してINSEADへ留学。日々の体験と「MBAって何?」の答えを、1年を通じて綴っていきます。